车静团队合作揭示中国两栖类多样性热点保护区域

全球正面临生物多样性的快速丧失危机。为延缓这一进程,联合国《生物多样性公约》缔约方大会通过了“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”,确立了“3030”目标,即到2030年,保护至少30%的全球陆地和海洋等系列目标。在这方面,开展生物多样性的空间格局分析研究,找到优先保护区域,对于实现上述目标至关重要。关注那些物种多样度及特有度高的区域,及时实施保护策略,则能够最大程度地保护地球生物多样性。例如,全球25个生物多样性热点区虽然仅占1.4%的陆地面积,却孕育了全世界近44%维管植物和35%陆生脊椎动物。是否还存在其它一些被忽视的生物多样性热点区?这个问题的解答对于全球生物多样性保护具有重要意义,亟需开展相关研究。

4月29日,中国科学院昆明动物研究所车静课题组,联合国内外多家团队,在PNAS期刊上发表题为Hidden hotspots of amphibian biodiversity in China的研究论文。该研究以脊椎动物中受胁物种比例最高的两栖类为研究对象,揭示了6个被忽视的以南岭为代表的中国东南热点山区对于两栖动物多样性保护的重要性和紧迫性。该研究为其他类群的保护评估工作以及未来保护区建设规划提供了重要方向和指导。

车静课题组长期致力于两栖爬行动物多样性分类、演化及保护研究工作。前期在国内同行的支持和合作下,基于课题组长期研究数据积累,2015年11月率先创建了“中国两栖类”信息系统amphibiachina.org(V2版于2019年1月1日上线),为国内外同行提供了一部数据更新及时的电子书。此次,在前期研究基础上,截止到2020年12月31日,研究团队对621种两栖类(521个已描述物种和100个隐存种),涉及7483条COI分子条形码数据及11745条分布数据开展了深入分析,在隐存多样性、多样性格局和保护空缺等方面,形成了对中国两栖动物多样性格局的系列新认识(物种丰富度、特有度、系统发育多样度及系统发育特有度等多样性指数)。

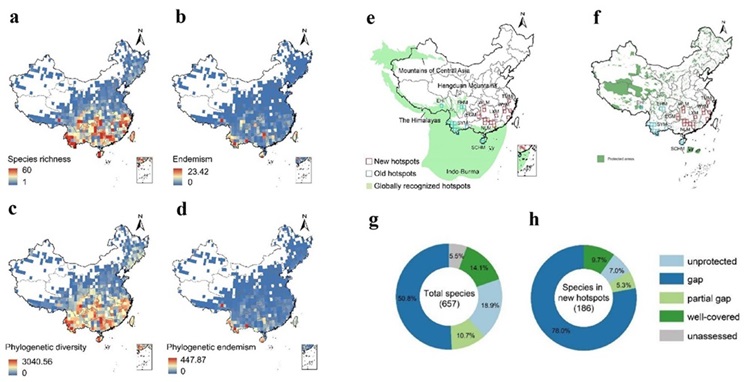

根据物种丰富度(已描述物种+隐存种)top5%的标准,研究最终确定了中国两栖类共10个中国热点山区,这些热点区集中分布了59.6%的中国两栖类物种。相比大家熟知的主要或部分分布在中国境内的全球生物多样性热点区域(中亚山地、喜马拉雅地区、中国西南山地和印-缅地区),本研究发现中国东南部,即南岭及周边共6个热点山区在未来保护中更值得关注,这些区域拥有28.3%的中国两栖物种,且物种特有度也极高。然而,研究显示,新发现的中国东南热点区中88.2%的物种受到高度的人类威胁,仅有9.7%的物种分布范围受到保护区的高度覆盖(well-covered species,大于90%的分布范围被保护区覆盖)。如果在这6个新发现的热点地区扩大保护地范围将直接惠及43.4%的保护空缺物种(gap species,分布范围位于保护区的占比在0到20%之间)和13.0%的部分保护空缺物种(partial gap species,分布范围位于保护区的占比在20到90%之间)。

中国科学院昆明动物研究所徐伟博士和吴云鹤博士为该论文共同第一作者,中国科学院昆明动物研究所车静研究员和美国亚利桑那大学John J Wiens教授为共同通讯作者。该研究得到中国科学院先导项目B、科技部重点研发项目、第二次青藏高原综合科学考察研究项目、国家自然科学基金项目、中国科学院中国生物多样性监测与研究网络项目,以及中国西南野生生物种质资源库动物分库(国家重大科技基础设施专项)等项目的支持。

原文链接:www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2320674121

图注:中国两栖类多样性格局和保护空缺。a. 物种多样性;b. 特有性;c. 系统发育多样性,d. 系统发育特有性;e. 中国两栖类热点地区(四个全球已知生物多样性热点区内的栅格以蓝色表示,称为“旧热点”,本研究发现的“新热点”栅格以红色表示);f. 中国保护地分布情况(绿色)& 本研究发现的29个多样性热点栅格(1°×1°)分布格局;g. h. 每个物种地理分布范围受保护地覆盖比例情况。