昆明植物所在新型免疫抑制活性微量植物二倍半萜的发现与全合成中取得重要进展

植物天然产物经自然界长期进化选择,结构新颖、功能多样,是创新药物发现的重要源泉。然而,复杂天然产物在植物中往往存在含量较低、分离难度大、结构确证困难等问题,难以开展深入的药理学研究,这也成为复杂活性天然产物向新颖先导分子转化的主要瓶颈之一。

二倍半萜(Sesterterpenoids)由5个异戊二烯单元组成,是萜类天然产物中数量最少的一个亚类,其结构新颖复杂、生物活性广泛,目前全世界仅报道了1400余个,绝大多数来源于海洋生物,而植物来源的二倍半萜仅有约200个。中国科学院昆明植物研究所植物化学与天然药物全国重点实验室黎胜红研究团队长期致力于新颖结构植物二倍半萜天然产物的发现、生物功能、生物合成、结构修饰与化学合成及创新药物研究(Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49,4471; Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60,25468; Plant Cell 2016, 28,804; Adv. Sci. 2025,2415370; Nat. Prod. Rep. 2021, 38,2293; Plant Commun. 2021, 2,100233; J. Med. Chem. 2024, 67,513; Org. Lett. 2011, 13,1864; Org. Lett. 2012, 14,5768; Org. Lett. 2013, 15,1694; Org. Lett. 2014, 16,6416; Org. Lett. 2021, 23,2232; Org. Chem. Front. 2022, 9,2209; J. Org. Chem. 2020, 85,5511; J. Org. Chem. 2021, 86,11169; J. Org. Chem. 2024, 89,3652; Chem. Commun. 2024, 60,10512)。近日,研究团队从唇形科单种属药用植物宽管花(Eurysolen gracilis)中首次发现一类具有新颖双环[3.2.0]庚烷核心骨架的微量二倍半萜,并基于生源启发的光化学反应完成该家族9个二倍半萜的集群式不对称全合成,在此基础上发现该类独特天然产物的免疫抑制活性。

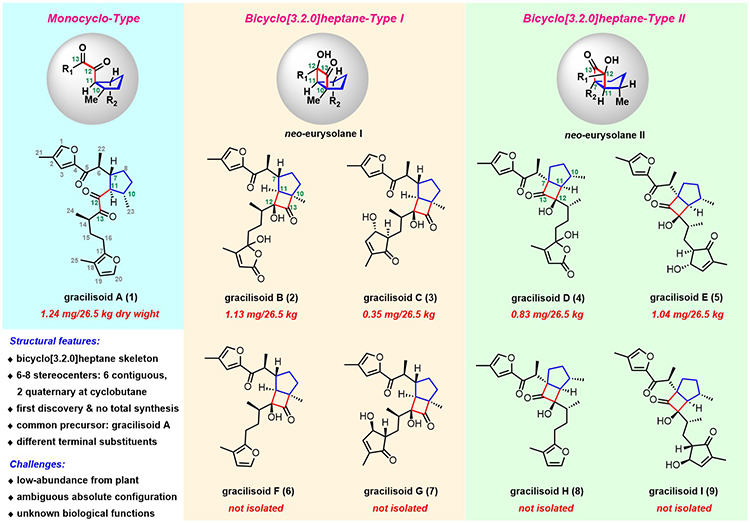

图1. gracilisoids A-I (1-9)的化学结构

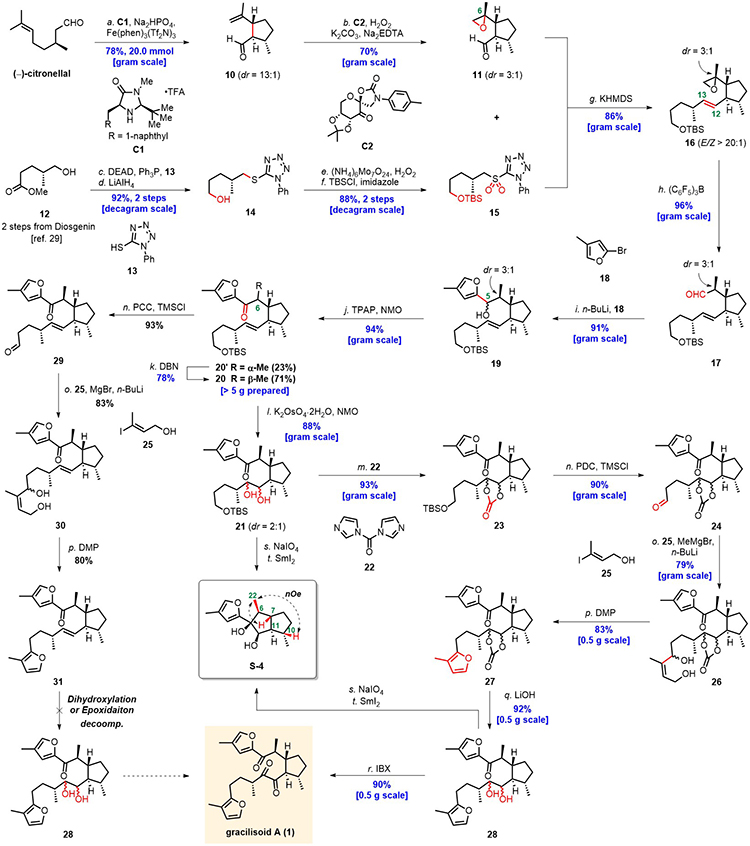

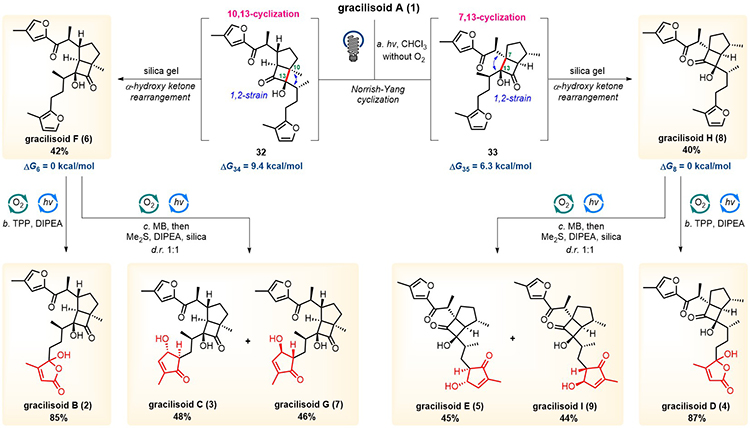

首先,作者从云南德宏产宽管花(E. gracilis)中分离得到具有两种不同类型双环[3.2.0]庚烷碳骨架(分别命名为新宽管花烷—neo-eurysolane I型和II型)二倍半萜gracilisoids B-E(2-5),以及它们的单环生物合成前体gracilisoid A(1)(图1)。但由于该家族二倍半萜在植物中含量很低,成环方式和取代复杂,且含有6个连续的手性中心,其化学结构和绝对构型确证面临很大困难,同时也难以开展深入的药理活性研究。因此,作者基于逆合成分析,从已知化合物12出发,以15步的最长线性步骤和20.4%的总产率完成了gracilisoid A(1)的首次不对称全合成(图2)。随后,基于生物合成途径推测,以gracilisoid A为底物,经生源启发的Norrish-Yang II型光环化/α-羟基酮重排串联反应,立体选择性地构建了两种双环[3.2.0]庚烷核心骨架,再经呋喃的仿生光氧化反应发散性地完成了从植物中分离得到的二倍半萜gracilisoids B-E(2-5)以及推测的尚未从植物中分离到的新二倍半萜gracilisoids F-I(6-9)的首次全合成(图3)。值得注意的是,作者通过UPLC-MS/MS分析发现,化合物6-9作为更加微量的化学成分的确存在于宽管花叶的粗提物中。

图2. gracilisoid A (1)的不对称全合成

图3. gracilisoids B-I (2-9)的不对称全合成

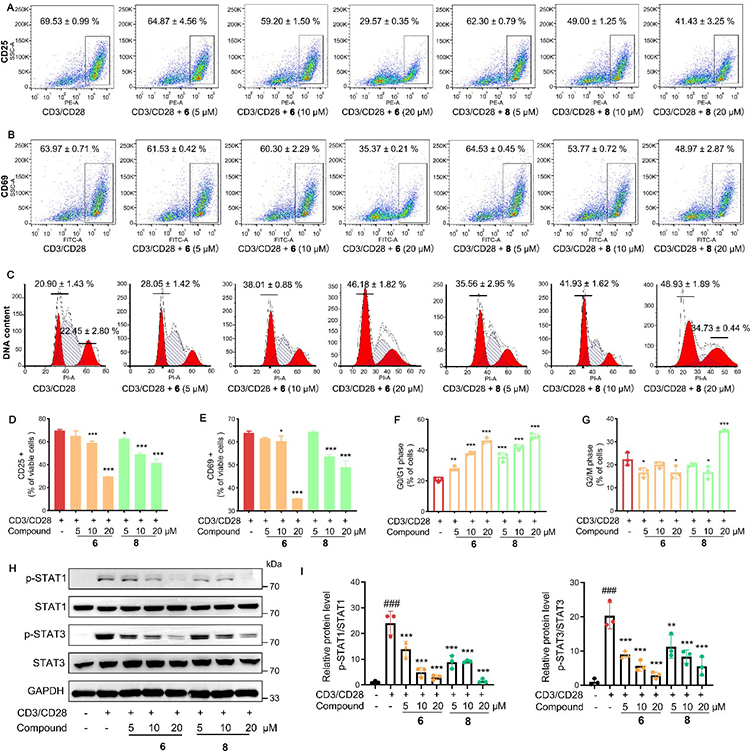

活性筛选发现,该家族植物二倍半萜均显示出不同程度的免疫抑制活性,且对小鼠脾细胞无明显细胞毒性。其中,化合物1、6和8活性最为显著,对CD3/CD28单抗诱导小鼠T细胞分泌IFN-γ以及T细胞增殖都具有显著抑制作用。Western blot分析表明,化合物6和8可能通过抑制STAT1和STAT3的磷酸化发挥免疫抑制作用(图4)。该研究不仅首次发现该类新颖结构稀有植物二倍半萜天然产物,而且实现了其高效全合成,进一步确定了其复杂的化学结构和绝对构型,同时也为其作为新型天然免疫抑制剂的研发奠定了重要基础。

图4. gracilisoids F (6)和H (8)的免疫抑制机制研究

近日,该成果以Discovery and Total Synthesis of a New Class of Minor Immunosuppressive Plant Sesterterpenoids为题发表在国际著名期刊《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed., 2025,e202421497),并入选Very Important Paper(VIP)。中国科学院昆明植物研究所郑瑜博士、滕林琳博士和周婷婷博士为该论文的共同第一作者,黎胜红研究员为通讯作者,中国科学院昆明植物研究所为第一单位。该研究得到了国家自然科学基金(21937006、U23A20510、22101287)、云南省基础研究重大项目(202401BC070016)、云南省兴滇英才计划“青年人才”专项(YNQR-QNRC-2022-0051)等项目的联合资助。