植物-传粉者的发散式协同多样化模式具普适性

被子植物和传粉昆虫的相互关系和协同进化长期被认为是形成两类生物极高物种多样化的重要驱动力。然而,遵循严格协同进化导致协同成种的传统认知,一直无法解释双方物种多样化的完整过程。中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)研究人员前期揭示了兼容传粉者宿主转移和植物杂交渐渗的发散式协同进化是榕树-榕小蜂专性传粉体系物种多样化的主导模式。该模式是否同样适用于其它专性传粉关系体系的问题值得在更多类群中加以检验。

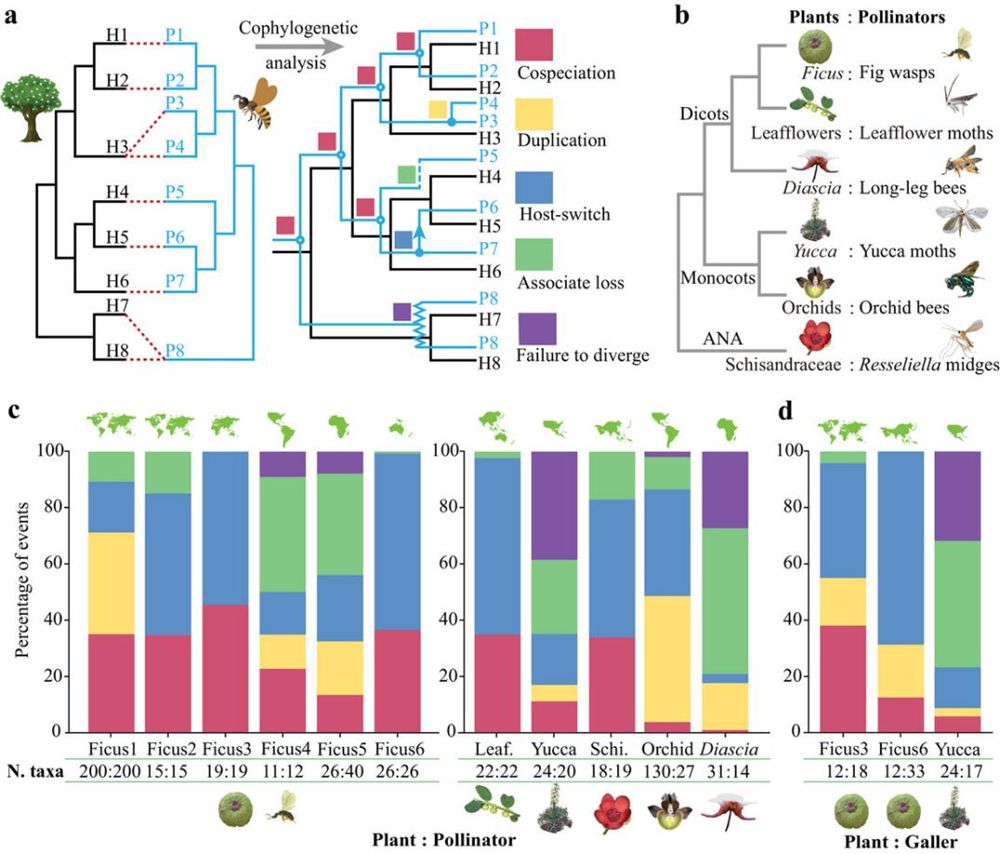

为此,在被子植物主要代表类群(单子叶植物、双子叶植物、基部分支植物)内选择了6类经典的专性传粉系统,包括4类专性传粉程度最高的传粉-育幼关系体系和2类传粉者自由生活的专性关系系统。在全球范围内,收集6类专性传粉系统的11组动植物传粉关系组合及相关动植物的系统发育树数据集,进行了基于进化事件的协同系统发育分析(Event-based cophylogenetic analysis),以推测不同进化事件,如协同成种(cospeciation)、宿主转移(host switch)、独立成种(duplication)、关系破裂(association loss)等事件和过程,对植物-传粉者当前物种多样性和专性关系格局形成的相对贡献。

研究结果表明:在所有传粉系统中,协同成种事件的发生频率总是低于非协同成种事件。植物-传粉者的协同物种形成事件仅占3%-44%,远低于传统观点预期;而非协同事件(如传粉者宿主转移(最高63%)、传粉关系丢失(最高51%)、传粉者独立成种(最高47%))均占据主导地位,总和最高达97%。不同系统之间比较时,协同成种事件在传粉-育幼关系系统中的发生频次要高于传粉者营自由生活的系统。该研究首次系统性地否定了植物-传粉者的协同成种事件主导双方类群协同物种同多样化的传统认识,支持了更加动态和发散式的植物-传粉者多样化模式。此外,该研究还发现该格局同样存在于部分植物-造瘿者的对抗关系体系中,进一步支持了发散式协同物种多样化模式的普遍性。

该研究也为当前快速变化环境下的生物多样性整体保护对策提供了新视角。即使在最为专性的动植物系统中,动态的物种间关系本就是进化常态,生物多样性保护实践中要重视生态关系网络的动态性。在环境快速变化的大背景下,优化调整生态关系网络,可能为群落层面上整体物种的快速适应提供新的机会。

该研究以Cospeciation is not the dominant driver of plant–pollinator codiversification in specialized pollination systems为题于2024年8月在线发表于国际动物学会官方期刊Integrative Zoology上(动物学Top 5%),并在该期刊中国作者2024年第三季度发表文章三月内下载量中位列前茅,荣获“Wiley威立中国高贡献作者”论文。

版纳植物园动植物关系组已毕业硕士生Channongxouang TAENGON(老挝籍)和快速进化与保护组在读硕士生冯莹为共同第一作者,王刚研究员为通讯作者,陈进研究员、博士后Sasith Tharanga ALUTHWATTHA 和 厦门大学张原野教授作为共同作者,共同完成了该研究。该研究得到云南省自然科学基金“杰青”项目、兴滇英才、国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会及版纳植物园自主部署项目的支持,在此一并特别感谢。

图1. 植物-昆虫协同系统发育分析方法示意(a)、六个专性动植物传粉系统选择(b)及动植物协同物种多样化的主要进化事件的相对频率(c-d)的推测结果。