云南天文台在活动星系核宽线区结构和动力学研究中取得进展

近日,中国科学院云南天文台南方基地封海成博士、李莎莎博士及其合作者,在活动星系核宽线区的结构和动力学研究方面取得了重要进展。他们的研究以“Reverberation Mapping of Two Variable Active Galactic Nuclei: Probing the Distinct Characteristics of the Inner and Outer Broad-line Regions”为题发表在国际天文学期刊《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)上。

宽线区是活动星系核的关键组成部分,其气体云在中心超大质量黑洞的引力作用下高速运动,经多普勒展宽产生宽发射线。研究它的结构和动力学对探测黑洞周围的气体环境和精确测量黑洞质量具有重要意义。通常认为宽线区具有延展的几何结构以及多样化的动力学性质。根据“局部最优辐射云”模型,宽线区应该存在径向电离分层结构,即不同发射线的最佳辐射区到达中心黑洞的距离不同。这一预期已被反响映射观测所验证。然而,目前大多数研究主要基于单条发射线进行速度分解的反响映射测量,这种方法难以全面揭示宽线区气体的分布和运动特性。

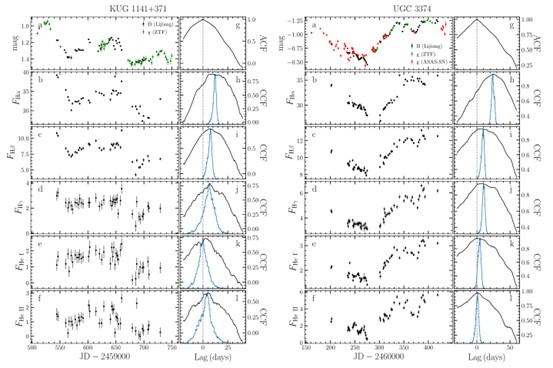

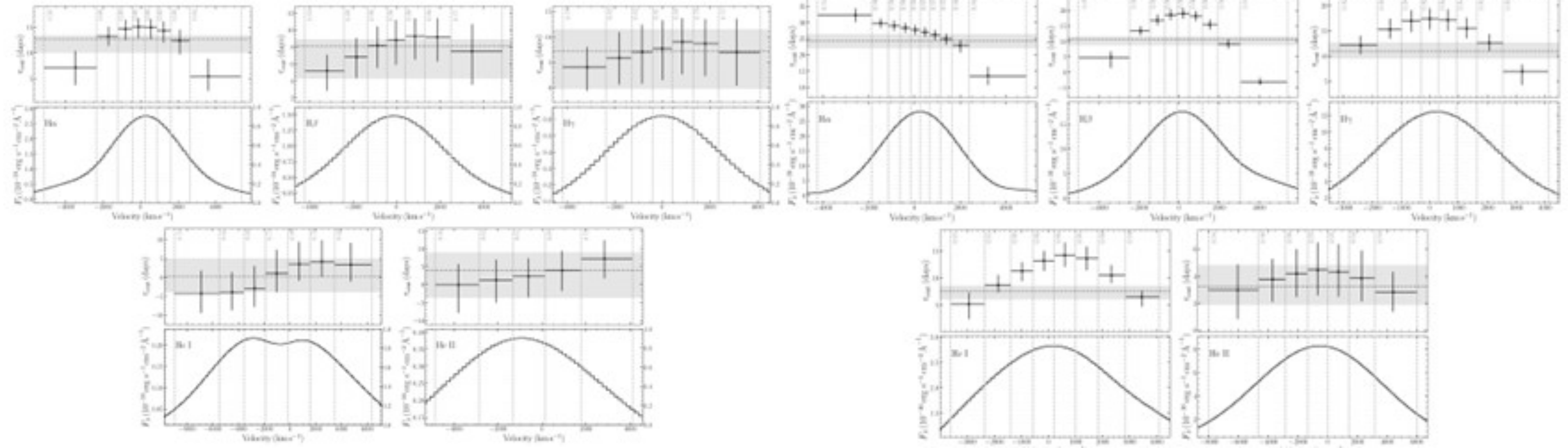

为解决这一问题,封海成等人提出的同时对多条发射线进行速度分解的反响映射观测,可以更全面地揭示宽线区的结构和动力学性质。他们对两个大幅度变化的活动星系核KUG 1141+371和UGC 3374进行了多条发射线的反响映射观测研究。结果表明,宽线区的电离结构存在显著的径向分层(如图1),这与光致电离模型预测一致。有意思的是,他们通过速度分解的反响映射测量发现宽线区内区和外区在几何结构和动力学上存在显著差异(如图2)。在假设速度分解的延迟反映了宽线区动力学的前提下,研究发现:KUG 1141+371的宽线区内区表现出外流特征,外区则呈现维里运动;而UGC 3374的宽线区外区表现出内流特征,内区则呈现维里运动。他们还发现,宽线区内区和外区之间存在从“呼吸模式”向“反呼吸模式”行为转变的现象,这进一步突出了宽线区内、外区在物理性质上的显著差异。

为解释这些发现,研究团队探讨了宽线区形成的各种可能机制,包括辐射压力、磁驱动风以及尘埃环的潮汐瓦解等因素在塑造宽线区结构和动力学中的潜在作用。这种几何和动力学的分层现象为近期研究中报道的速度分解反响映射信号的快速变化提供了自然解释,同时也为基于不同发射线或不同光度状态的黑洞质量估计中存在的弥散现象提供了合理解释。

这项研究表明长期、多条发射线反响映射观测对研究活动星系核宽线区复杂结构和演化具有重要意义。研究团队计划未来结合多波段连续谱监测,以区分宽线区几何和动力学的影响,从而提高黑洞质量测量的精度。随着反响映射样本的不断增加,宽线区的起源及其与吸积盘和尘埃环的联系将更加清晰,这将推动对超大质量黑洞周围气体动力学物理过程的理解。

该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、云南省科技计划、中国载人航天工程巡天空间望远镜专项科学研究经费支持。

图 1:KUG 1141+371(左)和 UGC 3374(右)的光变曲线和CCF结果。子图 (a)-(f) 表示测光、Hα、Hβ、Hγ、He I 和 He II 发射线的光变曲线。子图 (g) 显示了测光光变曲线的ACF结果。图 (h)-(l) 展示了发射线和测光之间的CCF结果(黑线)和CCCD(蓝线)。

图 2:KUG 1141+371(左)和UGC 3374(右)速度分解的时间延迟。每个子图分别展示了Hα、Hβ、Hγ、He I 和 He II 发射线的结果,并分为两个部分。子图上显示了每个速度区间的时间延迟,水平虚线表示每条发射线的平均延迟,灰色带表示对应的误差范围,竖直灰色虚线标记了每个速度区间的边界。子图下,黑色阶梯线展示了由各宽发射线轮廓生成的均方根谱,垂直灰色虚线同样标记了每个速度区间的边界。