昆明植物所在中国西南干旱河谷植物快速演化研究方面取得进展

山地植物尤其是安第斯山脉和横断山脉的高山植物类群的辐射演化,引起了较为广泛的关注,而山地干旱河谷中植物谱系的相关研究却极为稀少。事实上,干旱生物区覆盖了地球陆地表面的40%以上,是最受威胁和脆弱的生态系统之一,但在生物多样性研究中经常被忽视。中国西南地区以高原、大型山系以及由大江大河及其支流形成的深切峡谷为特征,由于焚风效应的影响,在河谷中往往形成以稀树草原或硬叶灌丛为主的植被。尽管气候条件极为恶劣,但中国西南干旱河谷的植物多样性异常丰富,有超过3000种种子植物,其中近三分之一为该地区特有。气候变化和人口的快速增长及人类活动增强,进一步加速了干旱生态系统的扩展和物种多样性退化,研究与干旱适应相关的功能性状的演化,对于制定保护策略至关重要,然而众多干旱河谷植物谱系的演化历史仍然未知。香茶菜属隶属于唇形科荆芥亚科,约140种,主要分布于亚洲热带至亚热带地区。该属以中国西南干旱河谷为多样性中心,广泛分布于各个主要河谷,是研究干旱河谷植物适应性演化的理想类群。

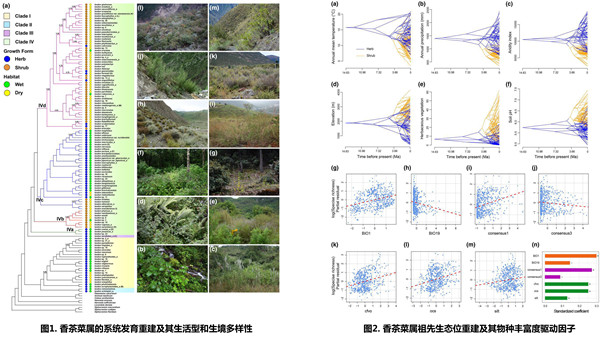

中国科学院昆明植物研究所(以下简称“昆明植物所”)向春雷研究团队聚焦于唇形科植物分类与系统学研究,前期对香茶菜属开展了系统研究工作(Xiang et al.,2012,2014;Chen et al.,2014,2016,2017,2019,2021,2022,2024),全面揭示了该属的物种多样性。最近,研究团队基于香茶菜属90%物种的转录组和重测序数据开展了该属的系统发育基因组学和宏观演化研究。系统发育重建结果表明,香茶菜属内可以识别四个主要支系(Clade I–Clade IV),其中包含该属近80%物种的Clade IV内部又可以进一步划分为四个分支(Clade IVa–Clade IVd)。生物地理学研究结果显示,香茶菜属在上新世期间经历了一次快速辐射分化,这一过程伴随着生活型从多年生草本向灌木、栖息地从湿润区域向干旱河谷的转变。灌木这一生活型可能作为一种预适应,促使了香茶菜属物种向干旱河谷的迁移。与干旱相关的生态因子是影响不同生活型生态位偏好和香茶菜属物种丰富度的关键驱动因素。研究结果还表明,自中新世中期以来,中国西南地区的地质变化与东亚季风发展的相互作用可能共同促进了干旱河谷植物区的形成。该项研究工作加深了对中国西南地区独特植物区系的演化动态和生态驱动因素的理解,揭示了山地植物应对气候变化和干旱区扩张的策略,为全球范围内的保护工作提供了重要参考。

研究成果以Rapid radiation of a plant lineage sheds light on the assembly of dry valley biomes为题,在进化生物学领域国际期刊Molecular Biology and Evolution正式发表。昆明植物所陈亚萍副研究员为论文的第一作者,向春雷研究员为通讯作者,来自英国、美国、印度以及华中农业大学的合作者也参与了该项研究。该研究得到了昆明植物所自主部署先导项目、中国西南野生生物种质资源库开放课题、云南省基础研究计划及中国科学院“西部之光”等项目的资助。