昆明植物所在番茄种间单向不亲和反应的遗传调控机制方面取得新进展

番茄是重要的蔬菜作物,在世界范围内被广泛种植。然而,栽培番茄在种植中易受病虫害等多种胁迫影响,导致产量和品质下降。长期驯化使栽培番茄遗传多样性大幅降低,抗逆性减弱。相比之下,野生番茄表现出高度的遗传多样性,具有抗病虫害、抗旱和耐盐碱等优良特性,是重要的遗传资源。通过远缘杂交将野生番茄的优良基因导入栽培番茄,可培育高产、优质、抗逆性强的新品种,推动番茄产业的可持续发展。

种间生殖障碍限制了番茄远缘杂交育种

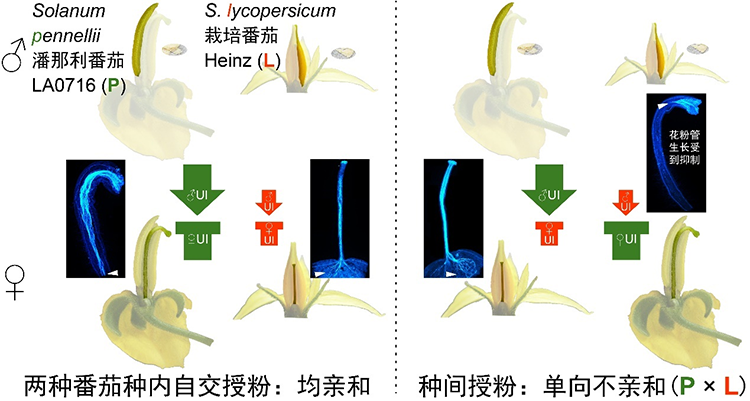

种间单向不亲和(unilateral incompatible,UI)反应广泛存在于栽培番茄与野生番茄之间。以野生潘那利番茄LA0716和栽培番茄Heinz为例:LA0716和Heinz均自交亲和(图1);它们之间的种间授粉表现出单向不亲和反应:Heinz花粉对LA0716花柱授粉后,花粉管在花柱中停止生长;而LA0716的花粉对Heinz花柱授粉,花粉管可以正常生长并产生种子(图1)。基于这些观察,研究人员提出以下假设:1)LA0716的花粉和花柱分别表达若干单向不亲和(UI)花柱因子和花粉因子,它们之间是拮抗关系——即LA0716的UI花粉因子成功拮抗LA0716的UI花柱因子,保障了LA0716自交亲和;2)LA0716中的UI花粉和花柱因子在Heinz的花粉和花柱中功能减弱或者失去功能,导致Heinz也表现为自交亲和;3)当强功能的UI花粉因子碰到弱/无功能的UI花柱因子(例如 ♀Heinz × LA0716♂),花粉管正常生长并完成受精,此方向的种间杂交亲和;4)当弱/无功能的UI花粉因子碰到强功能的UI花柱因子(例如 ♀LA0716 × Heinz♂),上述的拮抗互作失败,导致花粉管生长受到UI花柱因子抑制,表现出不亲和反应(图1)。UI反应既阻碍了种间杂交育种的推进,也限制了研究者对野生资源优良性状的筛选和调控位点的鉴定。因此,挖掘调控UI反应的花柱和花粉效应因子,对于打破栽培番茄和野生番茄的种间生殖壁垒具有重要的理论和实践指导意义。

图1 LA0716和Heinz之间的单向不亲和反应示意图

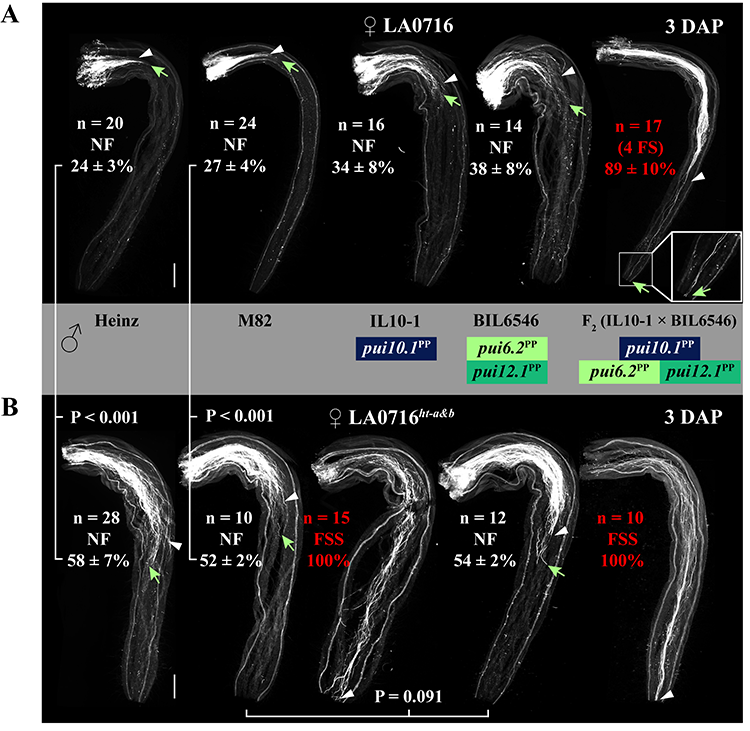

近日,New Phytologist期刊在线发表了中国科学院昆明植物研究所(以下简称“昆明植物所”)资源植物与生物技术重点实验室郭晗团队题为Functional dissection of three pollen-side quantitative trait loci against multiple stylar unilateral incompatibility mechanisms in Solanum pennellii LA0716的研究论文。该研究基于前人工作,在潘那利番茄LA0716花粉中发现另外两个花粉UI位点(pollen UI,pui6.2和pui12.1)并对它们进行了功能验证。它们与已知花粉UI因子SpFPS2(pui10.1)形成协同调控网络,共同抑制LA0716花柱对栽培番茄花粉管的UI反应。这一发现不仅完善了番茄种间单向不亲和反应的分子调控框架,也为使用生物技术手段定向调控生殖障碍提供了新的靶点。

图2 通过分子遗传学解析pui10.1、pui6.2和pui12.1位点间的功能互作关系

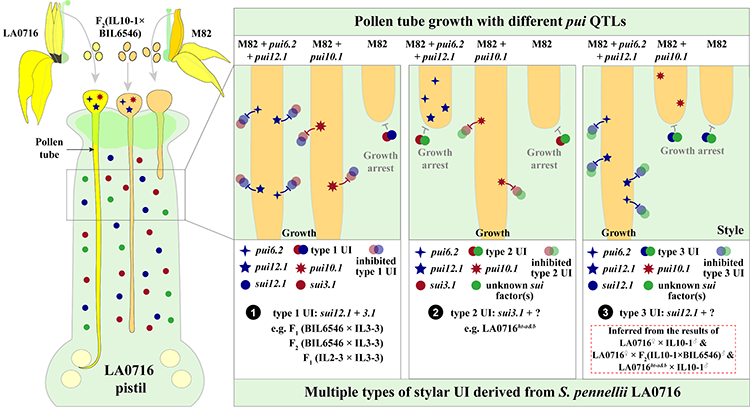

LA0716的UI反应由花粉端和花柱端表达的遗传因子(pollen UI,pui和style UI,sui)共同调控,二者通过复杂的互作网络,在拒绝栽培番茄花粉管的同时维持着LA0716的自交亲和性。前人通过正向遗传学研究在解析pui和sui位点互作调控关系上存在一定的局限性。与以往研究不同,郭晗团队在证实pui6.2和pui12.1位点功能的同时,通过对渗入系材料进行杂交,构建了多种番茄遗传材料,系统地解析了LA0716的UI反应中pui位点间、sui位点间以及pui与sui位点间的互作关系。该研究对近十年来该领域的工作进行了一定的整合,搭建了单向不亲和位点之间的功能框架,为后续的分子机制研究奠定基础。

图3 潘那利番茄LA0716中3种类型的花柱UI机制及对应的pui位点

昆明植物所为论文第一完成单位,郭晗研究员为该论文通讯作者,昆明植物所(中国科学院大学)博士研究生马文春和李玉梅为论文的共同第一作者。昆明植物所郭晗课题组的高浩冉、马毅、云南大学武旭娜研究员和博士研究生朱喆以及德国马克斯普朗克化学生态学研究所Ian T. Baldwin教授也参与了该研究。该研究得到国家自然科学基金和云南省基础研究计划等项目资助。